Análisis y Opinión

La percepción de la corrupción

En estos días cuando se habla de política, inseguridad o bien de los asuntos de orden económico, no existe un concepto más utilizado por las personas que la palabra corrupción. Aunque desde el sentido común, todos coincidimos en cuáles podrían ser sus características y sus causas, no nos es posible encontrar una solución eficaz para neutralizar el fenómeno. No hay duda de que en este país si un tema domina la agenda pública y la narrativa del gobierno es el combate a la corrupción.

México – al menos desde la imaginación – se percibe así mismo como uno de los países más corruptos del mundo; una crítica desproporcionada y con falta de perspectiva. Los habitantes de este país que han comprado esta verdad a medias o bien aceptan la corrupción y participan de los actos que demanda, o bien la aborrecen y simulan evitar su participación directa. La narrativa del combate a la corrupción de este gobierno es inexacta – por no decir falaz y mentirosa – pues se basa en percepciones subjetivas y no toma en cuenta otras variables.

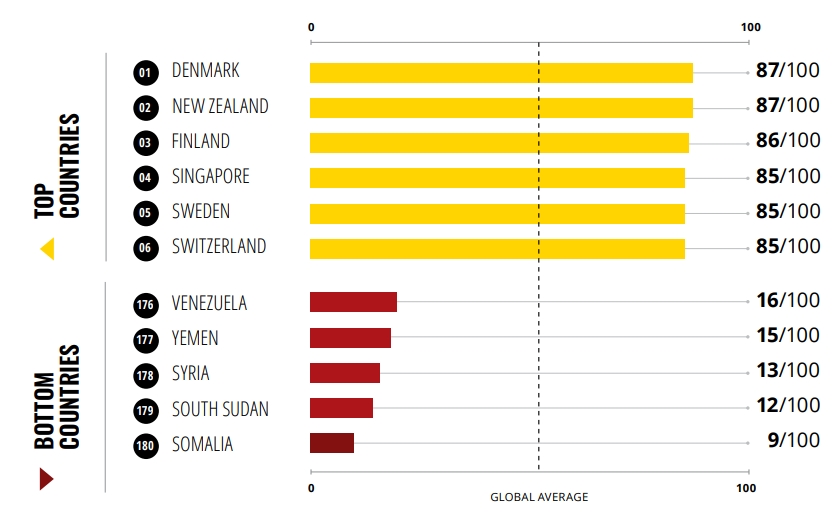

De acuerdo con Transparencia internacional en su Índice de Percepción de la Corrupción 2019 (CPI por sus siglas en inglés) que evalúa a 180 países, nuestro país aparece en el lugar 29, es decir, que México se ubica a 145 lugares de las 6 naciones “menos corruptas” del planeta. Pero no dejo de arquear las cejas cuando se califica mejor a Azerbaiyán, Pakistán o a Sierra Leona (sí, Sierra Leona) que a México, una de las 20 economías más competitivas del planeta. Esta es hasta el día de hoy, la narrativa del gobierno mexicano sobre el pasado y seguirá siendo así durante un par de años más, hasta que le afecte.

Si bien no es mi intención descalificar a Transparencia Internacional por su índice – al menos existe – lo que me provoca desconfianza es leer un estudio en el que Emiratos Árabes Unidos rankee mejor que Estados Unidos o en el que Cuba esté por encima de la mayoría de los países de América Latina (dixit).

El consenso de cada quien

De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española de la RAE, la corrupción se define como aquellos actos que en organizaciones, especialmente en las públicas, en los que se utilizan las funciones y medios de estas en provecho económico o de otra índole de sus gestores. La inteligencia colectiva no se equivoca al percibir la corrupción como un conjunto de actos profundamente relacionados con el poder o con personas que poseen poder y no hay mejor manera de entender la corrupción como un subproducto del mismo.

En Leviatán, el filósofo Thomas Hobbs compara al estado con un “hombre artificial” de inmensa proporción, creado por la sociedad con el único objetivo de protegerla. Este hombre descomunal, al igual que los humanos reales, tiene un alma artificial – la soberanía – que le da vida y movimiento; que está constituido por órganos, músculos y tendones – los tribunales, las instituciones y los funcionarios públicos. ¿Acaso no sería perfectamente racional entender la corrupción como una función fisiológica de este ente descomunal? Sí, aquellos expertos que administran – o viven de – el sistema, saben de sobra que es un hecho indeseable pero inevitable.

“La ineptitud o ineficacia pagada con dinero público es otra forma de corrupción”, esta frase de la escritora Denisse Dresser, es confesional de ello. La corrupción entonces es un asunto de percepción dependiendo del lugar donde se observe o se viva. Los ciudadanos fuera de las estructura del poder, podrían señalar como actos de corrupción bastantes reglas del funcionamiento del estado. ¿Acaso es corrupto que el estado prohíba las aportaciones particulares para los partidos políticos? ¿Si no hay costo entonces a quién responden estos partidos? Los políticos mexicanos opinan lo contrario.

Lo que hace sumamente difícil lograr una nación menos corrupta, no es el consenso, todos coincidimos que es algo nocivo para la sociedad. Las clases acomodadas tienden a percibir la corrupción como algo inmoral y tratan de alejarse de aquellos que la practican, su percepción del daño a su vida es menor – no porque se beneficien de la corrupción – sino porque a mayores ingresos, las personas más adineradas son más cuidadosas de sus relaciones y adquieren mejores redes de protección social. Mientras que para las clases medias, que han accedido a mejores niveles de vida (pero con mayor esfuerzo), es un asunto de preocupación y presuponen que el estado debería reducirlo en la medida de lo posible, ya que les es más costoso vivir con ella.

Las clases populares no perciben la corrupción de la misma forma en que lo hacen las anteriores, ya que su ecosistema está más alejado de los recursos de protección que el estado provee. Pareciera que para las personas menos favorecidas la corrupción está profundamente relacionada con su forma de vida; es un asunto personal, que conecta más con lo emocional que con lo racional. Para la población más pobre lo corrupto no es aquello que le afecta, es lo que representa, lo que le impide progresar; esto explicaría la exigencia de más estado en las zonas marginadas.

Ni el índice de Transparencia internacional que se realiza con sondeos del sector privado y “expertos” en materia de corrupción, ni las evaluaciones de normas administrativas serán suficientes por sí mismas. No incluyen la percepción de los distintos niveles socioeconómicos y tampoco considera análisis de medios digitales. Mientras no exista una conversación seria que tome en cuenta la inteligencia de los expertos, la inteligencia de la sociedad y a la inteligencia proporcionada por la tecnología, seguiremos secuestrados por las creencias y ocurrencias de los políticos.

Dejanos un comentario:

Análisis y Opinión

Omnipotencia del Legislativo

Por Antonio Maza Pereda

La rama legislativa de nuestro Gobierno tiene una rara percepción de la realidad. Para ellos su modo de resolver problemas o dificultades, consiste en legislar. Lo cual está bien, para eso los hemos elegido. Lo que no es claro es que, para ellos, con tener una ley ya basta: si el Ejecutivo la promulga y la aplica, el problema ya está resuelto. Para la Sociedad solamente nos queda obedecer. ¿Qué podría salir mal?

La realidad es que eso no es así. Muchas leyes no se cumplen. Hay quien dice que, si la mitad de las leyes que tenemos se cumplieran, seríamos un país de los más avanzados. Cuando una de las leyes que nos obsequia el legislativo no se está cumpliendo, la solución de esos padres y madres de la patria es aumentar la penalidad. Y de esto abundan los ejemplos: a los casos de feminicidios, violaciones y otros tipos de violencia hacia la mujer, les han venido aumentando la penalidad. Lo triste es que no hay una relación entre esos aumentos de penalidad y la reducción de la violencia contra la mujer. Las penas son cada vez más largas, en tal manera que muy pronto esas penalidades serán irrelevantes, porque sobrepasan la esperanza de vida de la población.

Pero tal parece que nuestros representantes se consideran omnipotentes, de algún modo. Basta con que prohíban algún comportamiento indeseable, para que el asunto quede resuelto. Está faltando entender a fondo las situaciones delictivas. Las leyes, ¿realmente concuerdan con los requerimientos, con las necesidades de la Sociedad? Porque si se prohíben comportamientos que la Sociedad no condena, es extraordinariamente difícil hacerlos exigibles. La población no estará inclinada a colaborar ni a denunciar esas conductas. Y luego, está el problema de tener la capacidad de aplicarlas, capturando y condenando a quien delinque. Un tema en el cual no se le ha invertido por décadas: mientras que aumenta el número de leyes, no ha crecido al mismo ritmo la inversión en el personal encargado de hacerlas cumplir. Una inversión, tanto en el número de agentes de la ley como en su capacitación y equipamiento. Cada vez que se establece una nueva ley, debería hacerse el estudio de cuál va a ser el costo de hacerla cumplir. Y de eso, no se preocupan nuestros representantes. En su omnipotencia, piensan que basta con que exista el ordenamiento, para que la situación se haya resuelto.

Han habido algunos asuntos menores donde se actuó de una manera diferente. Por ejemplo, en la Ciudad de México se estableció un reglamento que prohibía tener saleros en las mesas de las fondas y restaurantes. Ello con el loable propósito de contribuir a reducir el número de los hipertensos y, por consecuencia, reducir la mortalidad por enfermedades cardíacas y el costo de atender a los afectados. A los pocos días de promulgar ese ordenamiento, fue claro que no había la posibilidad de hacerlo cumplir. Sencillamente, no hay el número de inspectores que pudieran ejercer una vigilancia adecuada en todos y cada una de las fondas y restaurantes. Se canceló el reglamento y se trabajó con las organizaciones gremiales de estos negocios para que, de modo voluntario, retiraran los saleros de las mesas y se entreguen únicamente a petición de los parroquianos. El resultado es importantísimo: se está cumpliendo el propósito qué tenía el reglamento sin necesidad de tener inspectores que lo hagan cumplir.

En estos últimos días se está discutiendo en el Congreso un reglamento para que las futbolistas profesionales reciban el mismo salario que el que reciben los hombres. Es muy claro que nuestros representantes no entienden la economía del fútbol profesional. Los ingresos de los clubes deportivos no dependen de la voluntad de esas organizaciones. Ese dinero depende de la asistencia del público a los estadios, los cuales tienen un límite. Además, dependiendo de la cantidad de personas que ven los partidos a través de los medios, esos clubes reciben una parte muy sustancial de sus ingresos, en ocasiones muy superiores a lo que reciben por la asistencia a los estadios. En la medida que haya muchos espectadores en dichos medios, las compañías que transmiten los partidos pueden cobrar por su tiempo, en proporción al número de telespectadores. Y esto no es todo: los jugadores y los equipos ofrecen a las compañías la posibilidad de tener su publicidad en los uniformes de los jugadores, con lo cual hay otros ingresos. Y todavía puede haber ingresos adicionales cuando los jugadores recomiendan productos o servicios. En algunos países hay consultores qué ofrecen multiplicar por 10 los ingresos de los jugadores de los deportes de exhibición, a través de diferentes medios publicitarios. Claro, pidiendo un 30% de comisión por esos ingresos adicionales.

Esto se ha ido creando a lo largo de los años en el negocio del fútbol profesional. El fútbol femenino profesional aún no llega a desarrollar estos tipos de ingresos de manera que pudieran permitir realmente una paridad en los ingresos de las jugadoras. En cierto modo la solución está en nosotros, en el público. En la medida en que asistamos a los estadios, aumentemos el número de horas que dedicamos a ver los juegos de las jugadoras profesionales, se podrá cobrar más a las televisoras y se podrán obtener ingresos fuertes por la publicidad.

Estoy seguro de que es de justicia que las futbolistas profesionales ganen tanto o más que los hombres. Pero la solución no está en las leyes. Nada de esto se ha tomado en cuenta en ese ordenamiento. Creo que es un ejemplo de qué los congresistas no analizan a fondo los temas en los que están estableciendo nuevas leyes y reglamentos. No se trata de que nuestros senadores y diputados se vuelvan expertos en todo, pero la rama legislativa recibe ingresos muy sustanciales de los cuales se podría pagar la investigación necesaria para poder tener leyes que puedan cumplirse. Y de esto, al parecer, no se habla.

No basta con tener leyes. Algo nos está fallando. Se necesita entender los problemas de fondo, diseñar los ordenamientos que de veras resuelvan. Hay que convencer a la población de la necesidad de esa ley, hay que instrumentarla para que pueda cumplirse y poner los medios necesarios para que su aplicación sea exitosa.

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx

ebv

Análisis y Opinión

La afición y el deportista

Por Ignacio Anaya

La relación del fútbol mexicano con su afición es lo que muchos podrían describir como un amor apache. En su sentido más simple, representa una mezcla de amor y odio entre ambas partes. Un día, la gente puede estar entonando con orgullo el himno nacional en un estadio lleno cuando la selección juega y, al siguiente, exigiendo la renuncia del director técnico y la salida de los jugadores. Es una ironía, pero es la realidad, que un país con tanta pasión por este deporte dé, en el mejor de los casos, una presentación mediocre.

El fútbol es una de las principales instituciones de entretenimiento e identidad de la sociedad mexicana; el estadio Azteca se considera un templo sagrado para muchos aficionados.

La dinámica del fútbol en México puede entenderse a través de la idea propuesta por el sociólogo Eric Dunning de la “figuración social”, un concepto que describe cómo diferentes grupos e individuos interactúan en una red de relaciones interdependientes. En este esquema, encontramos a los jugadores, entrenadores, administradores del club, árbitros y, por supuesto, aficionados. Todos estos actores tienen roles distintos, pero están inextricablemente vinculados en la trama de este deporte.

Por un lado, están los jugadores y entrenadores, cuyo objetivo es ganar partidos y campeonatos. Pero esta meta no es solo una cuestión de habilidad técnica o estrategia táctica; también está profundamente influenciada por las presiones y expectativas de los demás actores en la figuración. Los administradores del club, por ejemplo, pueden priorizar la rentabilidad económica sobre la calidad deportiva, una de las principales quejas de la afición mexicana, imponiendo restricciones en los recursos disponibles para mejorar el rendimiento futbolístico. Igualmente, no hay que negar la existencia de nepotismo e influencia dentro de este entorno.

Por otro lado, los aficionados, con un amor innegable por el fútbol y con expectativas altas y a veces inalcanzables, se ven influenciados por los medios y su tendencia a ensalzar a la Selección Nacional. Hay que ser honestos, el equipo no estaba en ninguna condición de vencer a Argentina en Catar 2022; la afición mexicana creamos ilusoriamente una rivalidad futbolística inexistente que reflejaba cierta competitividad de identidades entre los dos países. En el núcleo de esta dinámica se encuentra la creencia de que el fútbol puede ser un vehículo de la identidad nacional, para la afirmación de los valores y las aspiraciones de la sociedad mexicana. Asimismo, los altibajos del fútbol no son simplemente una cuestión de victorias y derrotas en el campo, sino un reflejo de las carencias del país.

Resulta interesante observar a quienes se dirigen las frustraciones durante los últimos malos desempeños. Además de los jugadores, las críticas van hacia los dueños, empresarios y directivos nacionales, lo cual refleja juicios más profundos sobre lo que se deja ver en la cancha.

En este sentido, la correlación del aficionado con el fútbol es paradójicamente tanto de amor como de frustración. La gente espera ver a su equipo ganar siempre y se siente profundamente desilusionada cuando esto no sucede.

Estas tensiones y contradicciones se hacen aún más agudas en el contexto de la creciente profesionalización y comercialización del fútbol. La presión por el rendimiento y el éxito, la demanda constante de resultados y la explotación comercial del deporte como un producto de entretenimiento han exacerbado la intensidad y la seriedad de la competición.

La relación entre el fútbol y su afición en México es, sin duda, compleja y llena de contradicciones. Pero también refleja una dinámica social más amplia, en un mundo donde convergen, negocian y luchan distintas corrientes, desde la pasión por el deporte hasta los intereses económicos.

Resulta preciso señalar que la pasión indiscutible por el deporte a menudo se ve ensombrecida por una gran variedad de factores, alimentados por la creencia de que el fútbol da más de lo que realmente es. Sin embargo, esta interacción está influenciada por tensiones inherentes al sistema, la profesionalización y la comercialización del balompié, así como las presiones por el rendimiento y el éxito. Además, la afición también refleja críticas profundas dirigidas a los aspectos socioeconómicos del país, con sus descontentos apuntando hacia las altas jerarquías. ¿Se podrá romper algún día esta relación? Hay mucho camino por recorrer para lograrlo.

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx

Análisis y Opinión

Nuevos métodos y lenguajes en la Iglesia

En las últimas semanas algunos sucesos en la Iglesia católica pasaron ligeramente desapercibidos debido a la preocupación por la salud del pontífice Francisco, de 86 años y ya con dos años continuos de recurrente atención hospitalaria. Sin embargo, los sucesos comienzan a reflejar los efectos de la reforma de las actitudes emprendida por el Papa argentino y comenzada incluso años atrás en un proceso de adecuación de las instituciones eclesiásticas al siglo veintiuno. Al empezar el tercer milenio, una de las ‘actualizaciones’ de la Iglesia exige que ésta sea “nueva en su ardor, nueva en sus métodos y nueva en sus expresiones”. Y por lo menos dos hechos advierten que el camino marcha; lento, pero marcha”.

El primero de ellos se originó en Francia donde los obispos locales aprobaron en su Asamblea Plenaria de marzo pasado un nuevo documento de identificación y un sistema de información actualizable digitalizado para todos los ministros ordenados de la Iglesia francesa.

El documento en cuestión se llama ‘celebret’ y es una especie de tarjeta, credencial o documento de identidad para obispos, sacerdotes, religiosos y diáconos residentes, incardinados o afiliados a alguna institución religiosa de origen francés. Es cierto que en muchas diócesis del mundo ha habido una credencialización de sus ministros para evitar casos de falsos sacerdotes, nulidades sacramentales y otro tipo de estafas a los fieles.

Pero la novedad es que este documento es nacional (no sólo diocesano o regional), abarca a curas diocesanos y religiosos, es obligatorio y en permanente actualización de los casi de 17 mil ministros de culto con un código QR que puede –y debe– ser escaneado por párrocos, rectores, obispos, sacristanes y sí, fieles en general, para conocer el estatus canónico del ministro de culto. Es decir, a través de un semáforo (verde, amarillo, rojo) se puede alertar a la comunidad si el ministro cuenta con plenas licencias para administrar los sacramentos o para ejercer algún tipo de acompañamiento pastoral o espiritual.

El color verde indica que el ministro cuenta con plenas facultades; el amarillo, advierte de alguna irregularidad y pide prudencia para hacerlo partícipe de alguna actividad litúrgica, y el rojo, claramente evidencia que el ministro no debe ser admitido ni para actividades celebrativas ni para atención pastoral. Por su parte, los diáconos (facultados para bendecir, bautizar, casar, dar la comunión, llevar el viático a los moribundos, predicar el Evangelio, presidir funerales y ceremonias de sepultura) tienen el color azul para poder realizar estas actividades pero, como regula su oficio, no están facultados para celebrar sacramentos como la Reconciliación (confesar), la Eucaristía (misa) ni la Unción de Enfermos.

Este nuevo mecanismo es producto de los compromisos que la Iglesia católica en Francia hizo tras los escándalos de abuso sexual y los recurrentes errores de encubrimiento que se permitieron en las instituciones religiosas. Ahora, este ‘celebret’ quiere ser un método que haga más partícipe a la grey y a las instituciones para prevenir excesos, abusos o ilícitos dentro de la Iglesia.

El segundo evento es el nombramiento del nuevo arzobispo de Madrid, José Cobo Cano, y el lenguaje que ha venido utilizando en sus primeros días de pastor electo. Ante una cadena radiofónica, Cobo compartió varias reflexiones teológicas con un lenguaje cotidiano, incluso popular-matritense: “Dios no es Harry Potter… Cuando estamos chungos, él se queda ahí cuando se va todo el mundo se va”; pero también hizo una comparación de su responsabilidad ante el arzobispado de Madrid con el famoso programa de televisión: “Más que Juego de Tronos esto es una familia… cada uno tenemos nuestra pedrá”.

Llama la atención ver que, en el Reino de España, quizá una de las últimas naciones del mundo emparentada con el Vaticano a través de rigurosas formas y lenguajes centenarias, uno de los máximos referentes de la Iglesia católica deja los rigorismos y formalismos para acercarse a otras realidades, a nuevos destinatarios, mediante nuevas expresiones.

Cobo será el primer arzobispo de Madrid en 60 años que no ha sido trasladado desde otro arzobispado mayor. Es decir, los últimos cinco arzobispos madrileños ya habían sido arzobispos en otras sedes metropolitanas mayúsculas: como Santiago de Compostela, Zaragoza, Valencia o del primado de Toledo. Todavía más, Cobo hasta ahora no ha sido obispo titular residencial, sino un obispo auxiliar colaborador.

Ya antes, Francisco hizo cardenal a un obispo auxiliar (al salvadoreño Gregorio Rosa Chávez) y con estos gestos reivindica la función del lenguaje, la actitud y el ejemplo más que de los formalismos (o formulismos) con los que algunos planean seguir conduciendo la Iglesia. El pontificado de Francisco, hay que reconocer, se encuentra ya ante el escenario de transición; y, sin embargo, estas dos audacias, la del carnet digital y el lenguaje sencillo, reflejan que quizá algo de la actitud bergogliana habrá de permanecer un poco más.

*Director VCNoticias.com @monroyfelipe

Análisis y Opinión

¡Que padre, ser padre! junio mes del padre

Por Guillermo Moreno

Siempre nos cuestionamos porque no se festeja igual el día del padre que el día de la madre.

Todavía recuerdo, como si fuera ayer, que al llegar de la luna de miel, mi esposa me decía que sospechaba que estaba embarazada, a lo que dentro de la emoción que sentía, también era un pánico enorme e indescriptible.

Llegamos temerosos a la primera cita con el ginecólogo y que al revisarla con un clásico tono de voz condescendiente, afectivo y cálido, nos dice que es necesario realizar un legrado, de inmediato, mientras le daba instrucciones a su secretaria, que preguntara si estaba libre el quirófano de no recuerdo cual hospital.

Nos explicaba, que sospechaba era un embarazo ectópico, ya que a escasas 2 o 3 semanas percibía actividad en el ultrasonido y veía una pequeña mancha o puntito negro en las trompas de Falopio, a lo que el doctor asumía que la concepción o fecundación se había dado en ese lugar, lo cual no era conveniente, que sería un embarazo de alto riesgo y por ello “recomendaba” un inmediato legrado al tiempo que solicitaba a su secretaria fuera avisando al hospital.

Creo que el doctor imaginaba lo que cruzaba por mi mente o se me notaba en la cara que pasivamente preguntó, mientras se subía los lentes: “con su dedo ¿me quiere comentar algo? ¿tiene alguna duda?”

Apretaba la mano de mi esposa, la miré a los ojos y lo único que salió de mi boca, pero con un ímpetu desenfrenado fue: “quiero una segunda opinión”, argumentando él que no era necesario. Lo miraba y ya su rostro había cambiado, no acostumbrado a que lo retaran ¿cómo no iba a defender la vida de mi hijo? yo no podía dejar de ver a mi esposa y sin esa certeza de lo que me decía el doctor, queriendo a ser Dios, hoy me pregunto ¿cuántas veces más lo ha hecho?

Nos tuvo que recomendar a otro especialista, al que fuimos de inmediato. Al otro doctor le pregunté tajantemente: “y si fuera tu esposa o tu hijo ¿Qué harías?”, me miró sorprendido y dejando de hacer el ultrasonido me respondió firmemente: “esperaría al menos una semana, para tomar una decisión”.

Así lo hicimos, resultó el puntito negro ser un coágulo y ese latido hoy es Manuel Guillermo, tiene 23 años y recién egresado de ingeniería industrial; tres años después llega la talentosa Victoria de 19 y 13 años después llega la traviesa Paula María de 6 años.

No puedo dejar de contar esta historia de cómo mi esposa y yo defendimos con uñas y dientes la vida de nuestro hijo (porque en unas letras no se puede plasmar realmente la intensidad de ese momento), y como ahora, vemos qué con argumentos de cualquier índole, se favorece la interrupción del embarazo o la preferencia de criar a un perro que a un hijo.

No juzgo a nadie, pero tampoco aplaudo, sólo manifiesto que ser padre, es un regalo de Dios y aparte de ser una satisfacción personal, entregas la vida en criarlos, educarlos, protegerlos, dotarles de todas las herramientas necesarias, que siempre, como cada padre, creemos es lo mejor, nadie trae instructivo y es una parte fundamental de la célula social como la familia, que en los últimos 50 años ha sufrido grandes cambios y de valores, que debemos de repensar, sobre todo los varones.

La masculinidad no es mala, como intensamente lo tratan de imponer a través de “nuevas masculinidades”; el machismo si, la paternidad irresponsable también y el abuso del hombre a la mujer es horrendo, como horrendo es cualquier tipo de violencia a otro ser humano, nacido o en gestación.

Debemos estar orgullosos los varones de serlo, no todos somos violadores, abusadores o asesinos, a esos que se les castigue. Habemos hombres de bien que amamos, protegemos y cuidamos a las mujeres.

Debemos trabajar los varones en promover en nuestros hijos una paternidad responsable, con educación y sobre todo ejemplo, porque la familia tradicional para nada es una moda pasada.

Un dato para reflexionar, de acuerdo a INEGI, el padre está ausente en el 47% de los hogares, información alarmante que debemos verdaderamente analizar y reflexionar, de todas la implicaciones que esta situación ha generado en la actualidad y cuáles son los factores que lo generaron.

El tema da para mucho: paternidad responsable, machismo, salud masculina, varones, matrimonio, novios, embarazos no deseados, etcétera; pero hoy únicamente quiero felicitarte a ti, que con responsabilidad, amor y entrega le has dado la oportunidad a tus hijos de tener un padre.

Feliz Día del Padre

-

Méxicohace 2 días

Méxicohace 2 díasAnte la incertidumbre, la complejidad y la volatilidad cultural, la Iglesia ofrece alternativas: Dr. Torralba

-

Méxicohace 2 días

Méxicohace 2 días“El deporte es expresión de la complejidad y alta dignidad humana”: Pbro. Carlos Sandoval

-

Méxicohace 3 días

Méxicohace 3 díasIglesia, a través de la educación, marca diferencia significativa en la sociedad: rector de Universidad Pontificia

-

Columna Invitadahace 3 días

Columna Invitadahace 3 díasReunión en Sonora destaca Retos y Oportunidades de Inteligencia Artificial en México